.png)

── 第1回 入門編 ──

グローバル化が進む現代において、知識だけでなく、探究心や国際的視野を育む「国際バカロレア(International Baccalaureate 以下IB)」への注目度はますます高まっています。シンガポールをはじめ海外在住のお子さまの中には、すでにIBで学んでいる方も多いことでしょう。一方、特に保護者世代の多くの方はIBで学んだ経験がある方が少なく「よくわからない」「詳しく知りたい」というお声をたくさんいただいています。

Springでは改めてIBについての詳細と現状をシリーズでお届けします。第1回は「入門編」としてIBの概要をお伝えするとともに、国際バカロレア機構の星野氏にお話を伺いました。

過去特集記事はこちら

https://www.spring-js.com/global/?category=80

国際バカロレア(IB)とは

1968年、スイスで設立された国際バカロレア機構が提供する国際的な教育プログラムです。より良い、より平和な世界を目指し、探究心や知識、思いやりに富んだ人間性の育成を目的にしています。

世界中どこでも同じ学習の仕組みで学べることが魅力。

IBプログラム

生徒の年齢に応じた教育プログラム

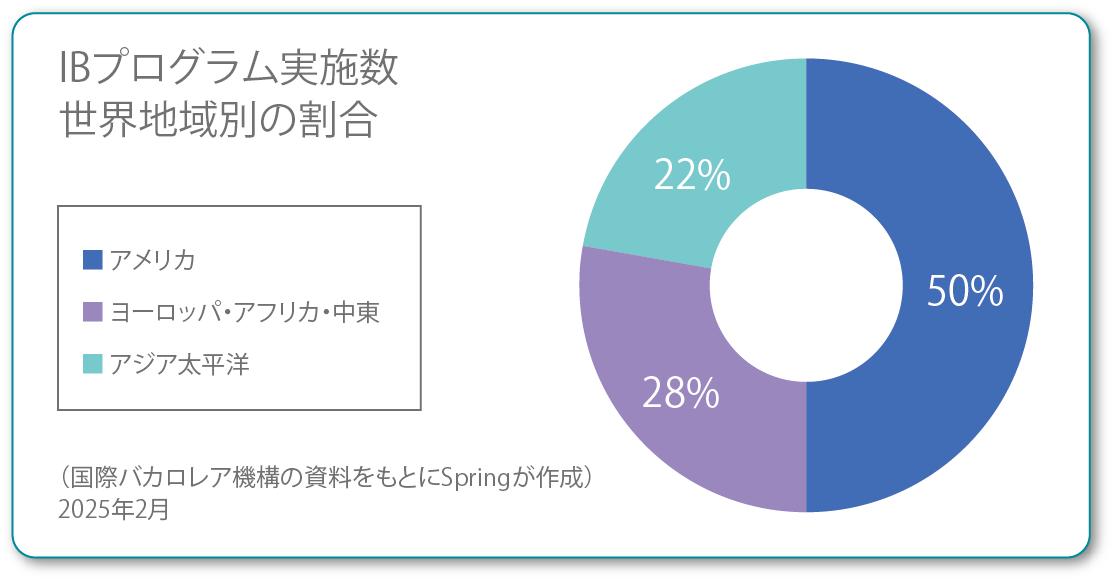

世界のIB

国際バカロレアのプログラム実施数は、過去10年間で着実に増加しています。IBの「探究型学習」や「グローバル人材の育成」への関心の高まりにより、世界中で導入が進んでいるようです。

IBDPのスコアとは

満点45点 24点以上がDP取得の要件

1科目最高7点、6科目分の合計42点に、「知の理論(TOK:Theory of Knowledge)」や「課題論文(EE: Extended Essay)」「CAS: (creativity, activity, service)」と呼ばれる課外活動やエッセイなどでポイント3点を加算した45点満点です。ディプロマの取得には少なくとも24点が必要です。

※その他DP取得の要件については国際バカロレア機構ウェブサイトをご確認ください。

日本語IBとは

日本では「日本語IB」が導入され、より身近な存在に

IBDPの使用言語は英語、フランス語、スペイン語のいずれかが基本ですが、6科目のうち4科目で日本語DPとして日本語での実施・取得が可能となっています(ただし、外国語を含む2科目は英語などで履修する必要あり)。

国際バカロレア機構と日本の文部科学省の協力のもと、現在、日本の高校(IB認定校)で導入が進められています。

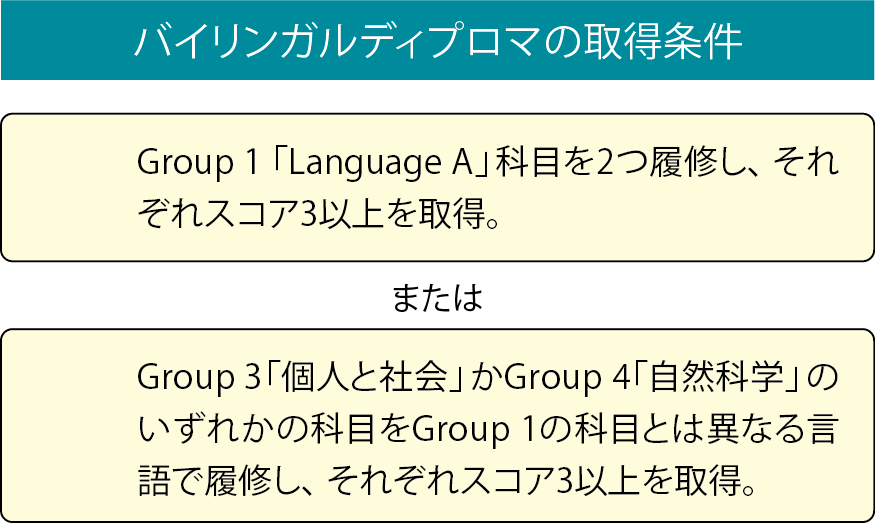

「IBバイリンガルディプロマ(IB Bilingual Diploma)」とは

IBDPで一定の条件を満たす場合、「バイリンガルディプロマ」を取得することが可能です。複数の言語で高度な学習能力があることを証明することができ、大学進学やキャリア育成での可能性が広がります。ただしディプロマ取得の必須条件ではないため、母語以外の言語に不安がある場合はバイリンガルディプロマにするか、よく検討しましょう。

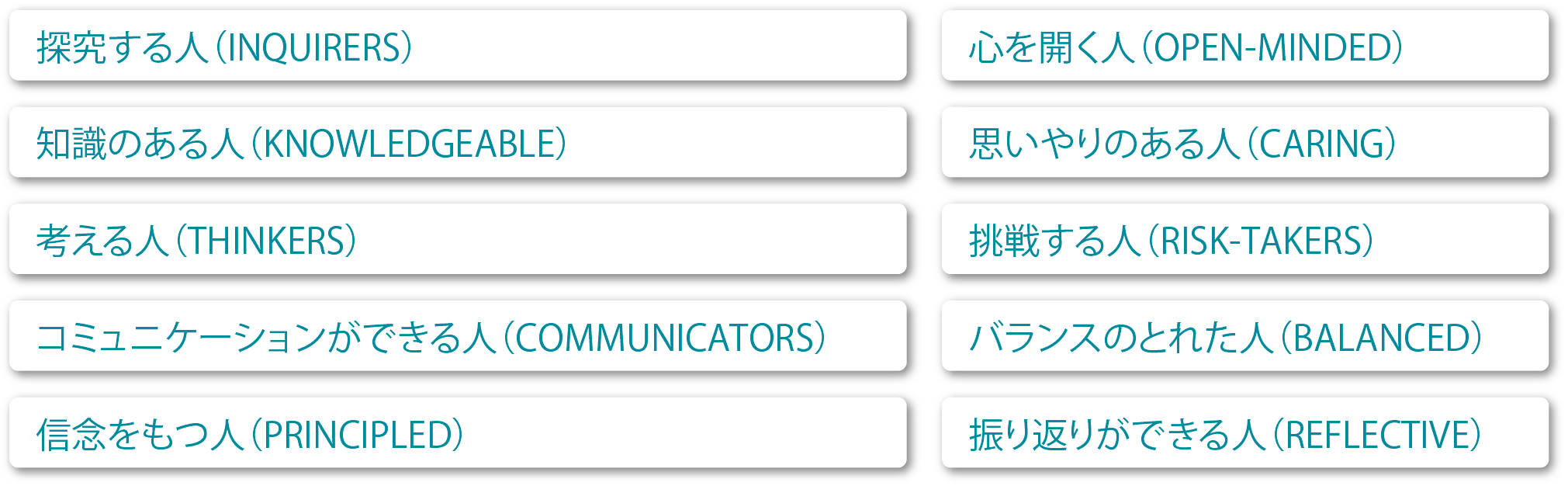

IBの学習者は、知的成長や学習面での成功にとどまらず、

人間としての幅広い能力と責任感を育むことを意図しており、以下の「学習者像」を掲げています。

IBの学習者像 The IB Learner Profile

Spring編集部が

国際バカロレア機構アジア太平洋地域日本担当

地域開発マネージャー

星野 あゆみ氏に伺いました。

星野 あゆみ氏

国際バカロレア機構アジア太平洋地域日本担当地域開発マネージャー玉川大学大学院教育学研究科 国際バカロレア研究コース教授

国際バカロレア機構、日本でのIB導入を目指す関心校の候補校申請までの認定プロセスを担当。

玉川大学大学院の教授として、IB教員養成にも携わる。

Q.日本におけるIBの現状は?

A.この10年あまりで飛躍的に普及しています。

2013年、国際バカロレア機構(以下IBO)は文部科学省(以下 文科省)と協定を結び、日本でのIBの促進を協働して進めてきました。

文科省が掲げた「2022年度末までにIB校を200校に増やす」という目標は達成※され、IB校の数はこの10年あまりで飛躍的に増えました。IB教育は今後も広がっていくと思います。

できるだけ多くの子どもたちがIB教育を受けられる環境を整えたいと思っていますが、実際には地方で未だIB校がないところがあります。また、PYP、MYP、DP、CPを一貫して受けられない場合も多いため、小学校から高校まで継続してIBで学ぶことができるよう、学びたい人が誰でも学ぶことができる「縦横の広がり」を進めている状況です。ただIB教育はあくまで選択肢の一つですので、1~2年でもIBで学べば、「探究学習」や「協働学習」で培われた思考力や視座はその人の糧になると個人的には思っています。

※候補校を含む。またプログラム単位のため、IBOが公表する学校数とは異なる。

Q.「IB=海外志向」というイメージがありますが?

A.日本の大学にも門戸が開かれています。

日本でも「IBDP」はすべての大学で「高校卒業資格」として認められています。「IB入試」の場合、定員数が少ないため日本の大学の受け入れ態勢に疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、IB生の多くは「総合型選抜」でも力を発揮し合格しています。つまり、IBで学ぶことでそこで養った力が日本の大学への入学に確実につながっているのです。

一方、海外の大学ではDPを取得した学生に優遇措置が講じられています。学んだ科目が大学の単位として認められたり、DP生向けの奨学金プログラムを提供したりなどです。また、授業スタイルが似ているなどIB生がその学びを生かせる環境であることが多いため、自然と海外の大学を選ぶ生徒が多くなるようです。

海外の優秀な学生の受け入れも含め、日本の大学もIB生に向けた制度や学びの場を整えていくことが必要だと感じています。

Q.IB教員の不足や教育格差など、課題は?

A. 教員の育成は進んでいます。

多くの教員がワークショップを受講し、探究型教育の指導法を学んでいます。特に公立校では異動があるため、例え異動先の学校がIB認定校でなくてもその教育方法を実践することで、IBの指導方法が広く実践されていると確信しています。

また現在、全国8大学・大学院でIBEC(IB Education Certificate)というIB教員養成プログラムが実施されており、年々、IB教員の育成も進んでいます。根本的な教員不足という問題はありますが、IBだから教員が不足しているということはないと思っています。

IBOが認定校を決定する際、「プログラムの基準」や「実施要項の要件を満たしているか」で判断しており、きらびやかな設備や海外の教材は必ずしも必要ではありません。いかに創意工夫をしてIBの理念を実践しているかが大切なのです。IBは発祥がインターナショナルスクールであったこともあり、「お金がかかる」「エリート教育」といったイメージを持たれるかもしれませんが、アメリカやカナダではIB認定校のうち半数以上が公立校です。貧困地域でIB教育が行われることで、子どもたちの学ぶ動機づけが高くなり、結果、大学進学率が上がり、ドロップアウトする人が少なくなったという研究結果も出ています。こうしたことから日本を含めさまざま国で、政府と協力しながらIBの普及が行われています。日本でも2013年以前はインターナショナルスクールが中心で一条校※は数校程度でしたが、2025年現在は国内のIB校のうち半数以上が一条校で、国公立の学校も増えています。「教育格差」の問題はありますが、IBについてはごく普通のご家庭の方でも受けられる教育と言えるでしょう。

※学校教育法第1条に定められている学校。インターナショナルスクールなどは対象外。

※2025年4月25日現在の情報です。最新情報は各機関に直接ご確認ください。