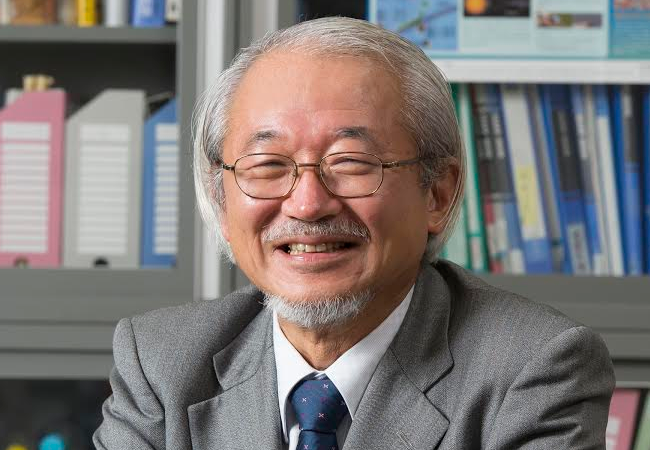

子育てにおける親の役割

はじめに

私の父は明治生まれの商人で、「殺しや盗みをしなければ何をやっても良い。好きなことで食べていけ」というのが口癖でした。ものの考え方や価値観が多様化する中で昔も今も変わらず親が子どもに望むこと、それは「しっかり自立した生活を送って欲しい」ということではないでしょうか。

人の寿命を 80 年と考えれば、子どもが生まれてから社会に飛び立つまでの 22 年間は、親の人生にとってたった 1/4 の時間でしかありません。子育てが人生の全てではないと考えればこそ、親御さんには子育ての期間がいかに尊いひと時なのかを再認識し、その貴重な時間を是非ともお子さんと「楽しく」過ごしていただきたいと思います。

海外で自らの子育てに苦闘し多くの問題に直面した経験と、長年にわたり東京大学やハーバード大学、開成学園で教育に携わってきた経験から、私が考える「子育てのヒント」をお話したいと思います。

子育てのゴールとは

「子育てのゴール」が何かについては、多くの親御さんが模索し悩まれていることでしょう。「バイリンガルに育てたい」「グローバル感覚を養わせたい」など、理想を言ったらきりがありません。私が考える「子育てのゴール」あるいは「親ができること」とは、「その子が自分の力で稼ぐように育てること」です。つまり、自立できれば子育ての目標は達成したと考えます。

この目標から外れた最悪のシナリオは、30~40 代になった子どもが自分で十分な稼ぎを得られないあまり、親の年金を頼りに生活することです。報道でも目にする通り、親の死亡届を出さないという事態が現実に起きているのです。これは、親にとっても子にとっても悲しい話です。

東京大学で教鞭を執っていた時のことです。厳しい受験戦争に勝ち抜いたにもかかわらず、入学時に既に燃え尽きてしまった学生を目の当たりにすることがありました。とてももったいない話です。なぜ彼らが燃え尽きてしまったのか、その理由は「東大に合格する」ことが最終的なゴールだと勘違いしていたからでしょう。大学に入ることは人生の中でほんの通過点に過ぎません。子どもが本当の「人生のゴール」にたどり着くまでは燃え尽きないように注意し、上手く導くことが親の大切な役目だと私は考えます。では、人生のゴールへ向かう旅の途中は、どのような心構えを持つべきでしょうか。

「負け」から学ぶ教訓

スポーツで考えてみましょう。誰もが頂点を目指して戦います。では、途中の練習試合でも全て勝ち続けた方が良いのでしょうか。私は練習試合はむしろ負けた方が良い、と考えています。なぜなら勝った試合から得られるものは満足感くらいで、「負け」から学ぶ教訓の方が 圧倒的に多いからです。また、練習試合は勝ち続けると「勝たなくてはいけない」プレッシャーが大きくのしかかり、疲弊してしまうことさえあるのです。

子どもの教育についても同じことが言えます。「合格しなくてはならない」という緊張感に常にさいなまれると、余裕が失われ物事を広い視野で見ることができなくなります。その結果、受験が終わると燃え尽きてしまうことにつながるのです。合格の先の本当のゴールを肝に銘じておけば、狭い視野に陥らず長期的な視野で人生のゴールを見捉えることができるのではないでしょうか。

できるだけ多くの「餌」を撒く

お子さんの中には、勉強が好きになる子とならない子がいます。人が得意とすることや能力は千差万別、好みも実にさまざまだということを、親は明確に意識しないといけません。親御さん自身にも好きなこと、嫌いなこと、得意なこと、不得意なことがあるはずです。そしてどの子にも、得意な分野は必ずあるものです。それを上手く見つけてあげられるかどうかで、その子の人生の幸福度がぐっと高まると言っても過言ではありません。

得意分野を見つけるには、その子が時間を忘れて夢中になっていることをよく観察し、そこを褒めて伸ばしてあげることです。その際留意すべきはできるだけ多くの「餌」を撒くということです。子どもは親が機会を与えない限り他の世界を知る術を持ちません。色々なことに触れさせ多様な体験の場を提供してあげることで自分の得意分野を見分け、その才能の芽をぐんぐん伸ばしていけるのです。そして好みの「餌」に食いついた時にその環境を整えてあげることこそが、親御さんの果たすべき大切な役割だと思います。

私は、人生の進路は「トップダウン」で選択すべきであると考えます。つまりまずは得意な分野を見極め、それに関連する職業を考え、その職業に必要な知識・技術を得るにはこの大学、そこに入学するためにはこの高校、と進学先を決定していく流れです。しかし、実際に多くのご家庭では、偏差値から合格可能な高校・大学を選び職業も決定していく「ボトムアップ」型の進路選択がなされているように思います。 この方法で進学していくと、行き詰まった時に粘り強く頑張ることができません。個性を最大限発揮して幸福な人生を歩めるよう「好きなことを伸ばす」教育をする、そのために少しでも多くの餌を蒔くこと が親の使命だと思います。

アメリカの加点主義と多様性

アメリカで私が一番驚いたのは、人の評価の仕方が日本と全く異なるという点でした。日本は「減点主義」、アメリカは「加点主義」の社会だと言えるでしょう。日本の場合、はじめは全員100点が与えられ、 ミスをすると少しずつ減点されていきます。どんなに貢献しても 100 点を超えることはなく、高いモチベーションを保つことは難しいのが現実です。一方アメリカでは全員 0 点から出発し、新しい価値を創造したり貢献したりすることにより、どんどん加点されていきます。この評価基準の下では、100 点を超えて大きく点を積み上げることが可 能で、功績を上げようとする意欲につながりやすいと言えます。これは教育であれビジネスであれ、アメリカがさまざまな問題を抱えつつも今なお多くの人々を惹きつける力の源泉になっているのではないで しょうか。

ハーバード大学の強みは、教授陣の「多様性」と「競合大学の存在」 にあります。そしてそれはまさに東大の弱みなのです。私が教えてい たハーバード大学公衆衛生大学院では、当時の統計によるとハーバード大学からだけ学位を取得した純粋培養の教授は 200 人中 9 人のみで した。学位を取得した国・大学は 19 カ国、170 大学に上っていました。 一方東大は、教授のほとんどは東大出身者で同質の人が集まっており、 国籍も日本人がほとんどを占めています。組織全体が持つ経験の幅が狭く、多様性に欠けている状況は否めません。

「選ばれる」という視点ではどうでしょうか。英語で学ぶハーバー ド大学には世界中に競合する大学があるため、合格させても受験生に 選んでもらえないことが多々あります。そのため大学側はそれらの大学に勝てるよう鋭意努力をしています。一方日本語で学ぶ東大は 3,000 人に合格を出すと入学を辞退する学生は 10 人ほどで、「選ばれるための努力」を真剣に考える必要がありません。ライバルがいないのは最大の弱点であり、それに加えて同質の人が集まっているがゆえに、 時代が大きく変わっている現在さまざまな問題が露呈しているのです。20 年後に東大が世界のトップ 5 に入るためには世界の同格の大学を意識し、多様な選択肢の中から選んでもらえるよう、教える側が必死で工夫して底力を発揮することが必須でしょう。20 世紀の 100 年間 でハーバードの学長と東大の総長の人数を比較すると、「5:20」という興味深い数字が得られます。ハーバードの学長が 5 人で在職期間が平均 20 年であるのに対し、東大の総長は 20 人で平均 5 年の在職です。 選ばれる大学であるためには、組織のトップは頻繁に交代せずより長い時間をかけて改革と実行に取り組む必要があるようにも思います。

海外で暮らすご家族へのメッセージ

中学 1 年生対象の水泳学校(千葉県館山市那古海岸にて)

海外での素晴らしい経験を、これから生きていく上で道を切り拓く糧にしていただきたいと思います。帰国するなど環境が変わった時に「あんな経験をしなければ良かった」と後悔するのではなく、得たことを自分の強みにして進んでください。人と違った経験をしているということは、ポジティブに生きていれば必ず活かせる時がきます。

人は皆違いがあるということを受け入れ親御さんが海外の生活を楽しんでいれば、お子さんが海外の環境に馴染めないということはあまりないと感じます。ただ親がこうあるべきだという「べき論」で子どもを見てしまうと、子どもは不安になるものです。お子さんも保護者も海外にどうしても馴染めず、限界だと思ったら帰る選択をするのも賢明かもしれません。無理をするとどこかにゆがみが出るものです。ご家庭でよく話し合い、最善の選択をするのが良いでしょう。

男子校の校長として男の子の親御さんに一つお願いがあります。自分の身の回りのことは是非とも自分でさせてください。親元を離れた時に食事や掃除、洗濯など日常生活に必要な力が付いていないと、子ども自身が困るだけでなく将来のパートナーに負担がかかります。特に母親は息子に甘くなりがちです。過保護にせず生活の基本をぜひ教えてください。

皆さまの海外生活が豊かな実りになるよう、心より祈念しています。

※2015年3月現在の情報です。最新情報は各機関に直接ご確認ください。

_Nov.jpg?optimize&width=320)

.gif?optimize&width=360)